病気・けがをしたとき

被保険者、被扶養者ともに、マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を支払うことにより治療や投薬などが受けられます。

医師から処方箋をもらったときは保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。

療養の給付・家族療養費

医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は当健康保険組合が負担します。当健康保険組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。

医療費の窓口負担

一部負担割合

| 6歳未満(小学校入学前) | 2割 | |

|---|---|---|

| 6歳から70歳未満 | 3割 | |

| 70歳以上75歳未満 | 一般(昭和19年4月1日以前生まれ) | 1割 |

| 一般(昭和19年4月2日以降生まれ) | 2割 | |

| 現役並み所得者 | 3割 | |

定額負担

紹介状なしで特定機能病院(高度の先進医療の研究・治療・医師の研修に当たる病院)および200床以上の病院を受診する場合等は、原則として、初診料または再診料以外に、定額負担を求められることになります。

入院中の食事代

入院中にかかる食事代は、1食につき510円の食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として当健康保険組合から支払われます。

療養病床入院中の食費・居住費

65歳以上75歳未満の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食510円と1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市町村民税非課税などの方、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。

高額療養費

医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証を提示しなくても窓口の支払額が自己負担限度額までで済みます。

資格確認書を利用する場合

資格確認書を利用して受診する場合は、「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、事前に当健康保険組合に申請して交付を受けてください。また、市区町村民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで高額療養費の自己負担額が「低所得者」の適用になります。

認定証を申請しない場合

高額療養費:月間の支払いが自己負担限度額を超えると払い戻しが受けられます。

届出書類について:「健康保険 高額療養費支給申請書」

| 計算方法について | 申請にあたっての留意点 |

|---|---|

| 月初から末日までを各月ごとに | 月をまたぐ場合、それぞれの月に分けてください |

| 加入者・医療機関ごとに分けて | 入院・外来・歯科を別々に計算(窓口負担21,000円以上が対象です) |

| 外来で薬をもらい院外処方を受けた外来分と合算します | |

| 保険適用外のもの | 入院時食事代、差額ベッド、保険外併用療養費など |

自己負担限度額

| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当額 | ||

|---|---|---|---|---|

| ア | 標 準 報 酬 月 額 |

83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |

| イ | 53万円~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |

| ウ | 28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |

| エ | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |

| オ | 低所得者(住民税非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 | |

※70歳以上75歳未満の方は、自己負担限度額が異なりますのでご注意ください。

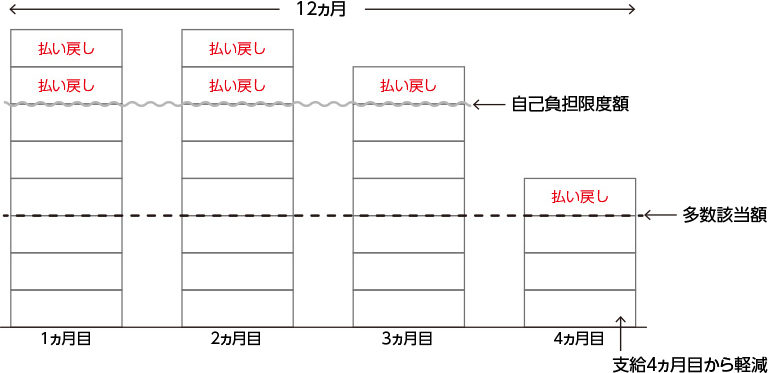

※多数該当は、直近12ヵ月の支払いの中で3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からの自己負担限度額は軽減された定額となります。

〇世帯合算(合算高額療養費)

※同一月に、扶養家族を含め21,000円以上の医療費自己負担が複数出た場合にそれらを月ごとに合算した金額が、自己負担限度額を超えた場合にも高額療養費の還付対象となります。

高額療養費支給申請の流れ

※支払いには診療月から約4ヵ月程度かかります。

なお、高額療養費に該当している場合、診療月から約3ヵ月後に当健康保険組合より申請書を被保険者へ直接送付します。